Interview #11

Interview #11

農業を支える仕組みを研究する

─現場に役立つ技術を研究しながら博士号取得を目指すという道

つくば市・筑波大学共同事業

発行:2025年9月

Profile

農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 施設工学研究領域 施設保全グループ 研究員

伊佐 彩華(いさ あやか)さん

沖縄県出身。農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 施設工学研究領域 施設保全グループ研究員。沖縄県立球陽高等学校卒業(国際英語科)。琉球大学農学部地域農業工学科バイオシステム工学コース卒業。琉球大学農学部亜熱帯農学専攻修了(修士課程)。好きな小説家は有川ひろ。趣味はゲームや読書から、ドライブや旅行まで幅広い。

業務内容を教えてください。

私は農業水利施設のストックマネジメントに関する研究開発を行っています。〝農業水利施設〟というのは、農地に水を供給するための、ダムや水路などの施設のことです。これら施設は全国にたくさんありますが、近年では老朽化が進んでおり、突発的な事故の発生などが課題となっています。そこで注目されているのが〝ストックマネジメント〟という考え方です。これは施設を定期的に診断・監視し、状態を把握した上で、必要に応じて補修や更新を行うことで、事故のリスクを抑えつつ施設の寿命を延ばし、施設が作られてから役目を終えるまでにかかる費用を削減することを目指すものです。私はその中でも、施設情報のデジタル化に関する技術の研究を行っています。たとえば、施設の状態を3次元モデルとして再現し、情報を効率的に管理する仕組みを考えたり、点群データを活用して施設の劣化状況がわかるようにする方法を研究したりしています。

今の研究テーマに興味をもったきっかけや、夢・進路を決めた過程について教えてください。

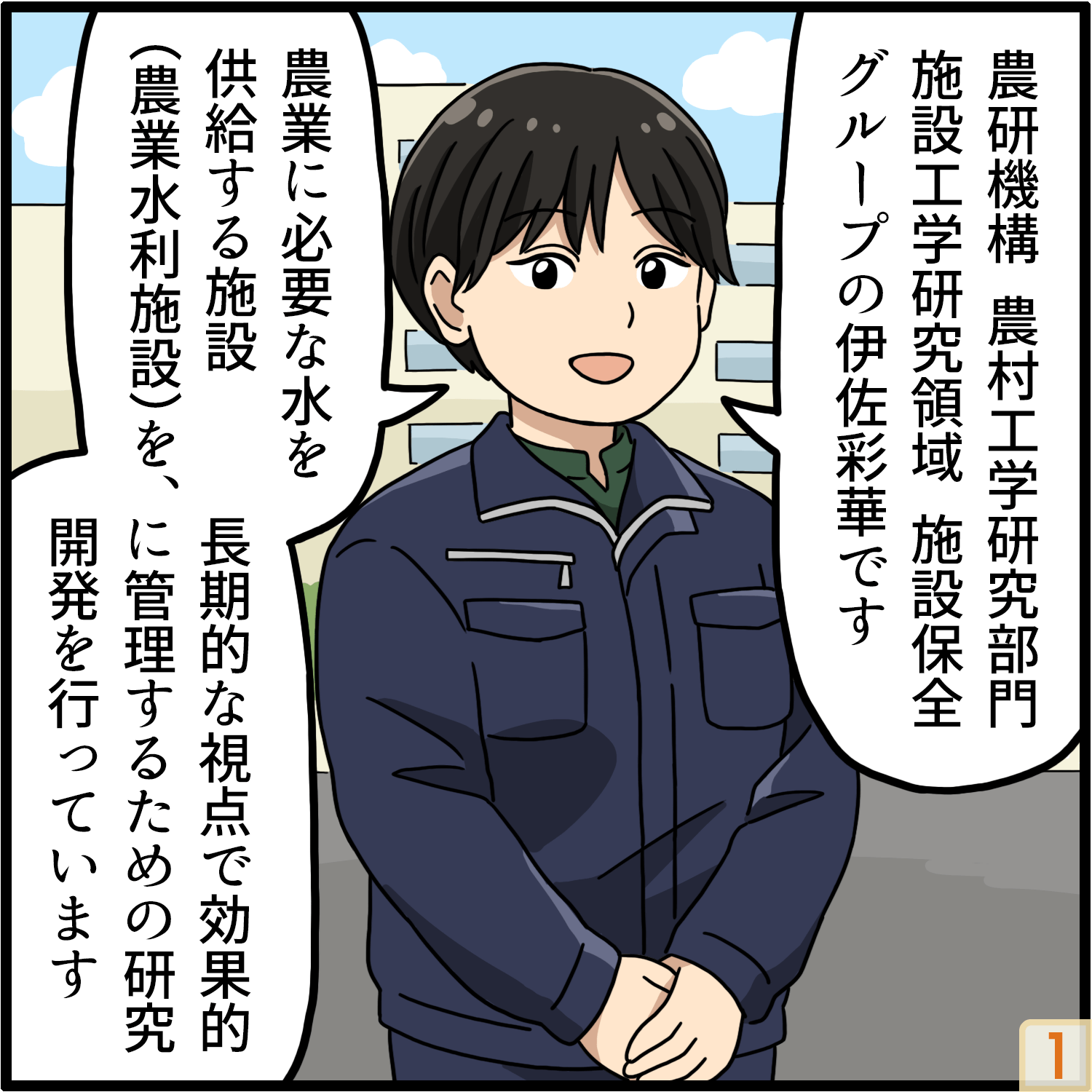

幼い頃、よく母の仕事場についていき青果物の流通現場を見ていました。そこで、野菜や果実が収穫されてから食卓に届くまでにたくさんの人が関わり、多くの工程が手作業で行われていることに驚き、農業に関心をもつとともに「誰かの役に立てる仕事がしたい」と思うようになりました。

高校受験時には理数科を受けましたが、入試の結果、英語科に入学しました。それでも理系に進みたいという気持ちがあり、高校3年生のとき、理系志望の学生が所属するクラスに入りました。そしてセンター試験(今の共通テスト)で理系科目を追加で取り、琉球大学農学部に進学しました。

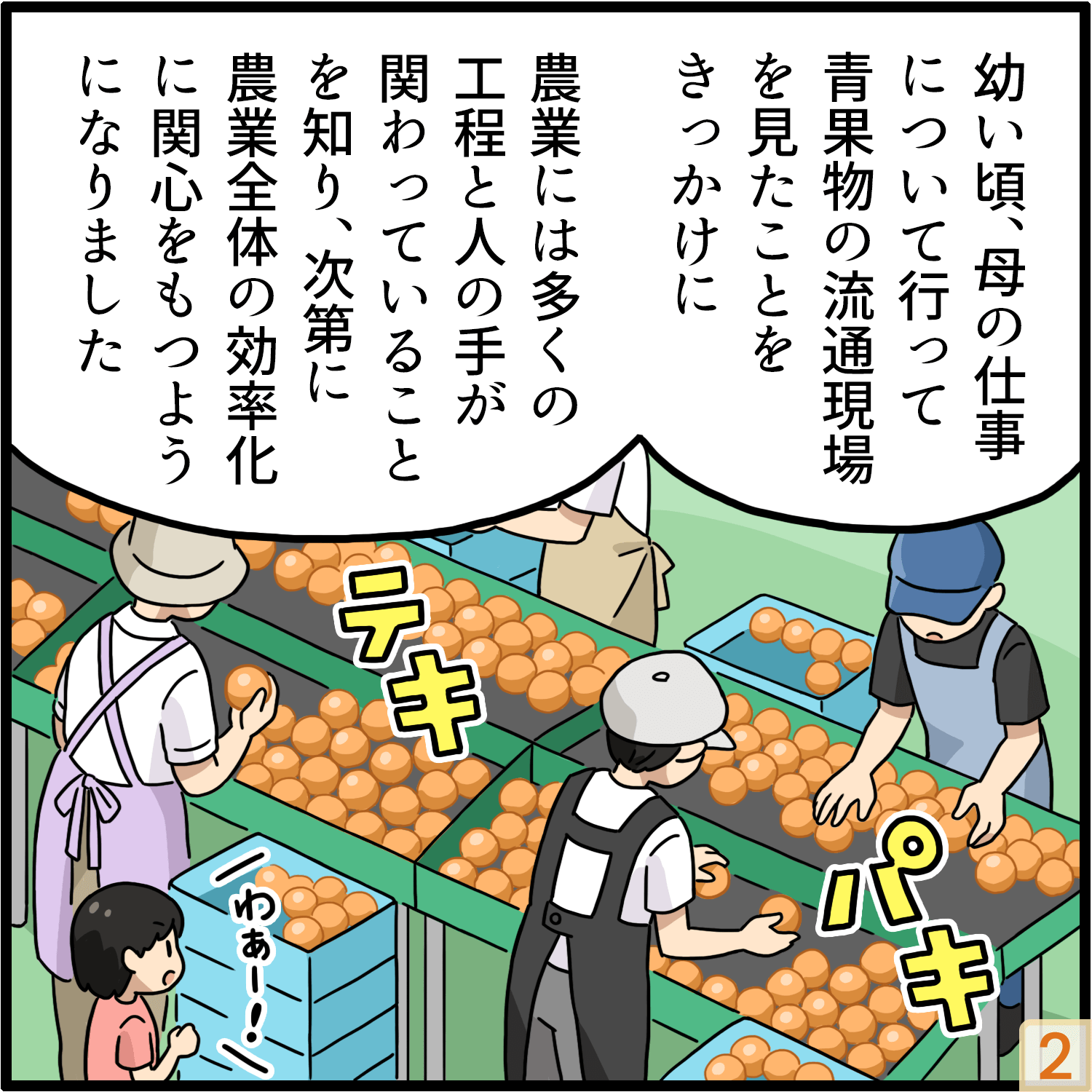

大学では、青果物の流通システムなどに興味があったことから、その分野を学べる地域農業工学科を選びました。入学当初は将来の進路について明確なイメージはもっていませんでしたが、2年次には農業に携わる仕事がしたいと考えるようになりました。3年次には農業機械系の研究室に所属し、スマート農業や自動走行農機といった先端技術に触れ、技術による効率化の可能性に魅力を感じました。一方で、実際に現場を訪れる中で、技術導入以前の課題にも多く直面し、技術が十分に機能するには、それを支える環境や基盤の整備が不可欠だと実感しました。こうした経験から農業土木の分野に関心をもち、そちらに進みたいと考えるようになりました。

大学卒業後は、もっと研究をしてみたいという思いから大学院に進みました。はじめは行政職として農業土木に関わりたいと思い、公務員試験を受けましたが、同じ頃に先生から「研究職という選択肢もある」と教えていただきました。実際に技術を使う現場に関われることや、いろいろな地域に足を運べる点に魅力を感じ、農研機構で研究したいと思い、現在に至ります。

子どもの頃はどんな子でしたか?

読書が好きでフィクションに夢中でした。また、学芸会で役者に立候補したり、ロボットコンテストに挑戦したりと、分野問わず興味を持ったさまざまなことにチャレンジしていました。周囲からはマイペースだと言われることが多く、一方で自分では人見知りなところがあると感じていました。

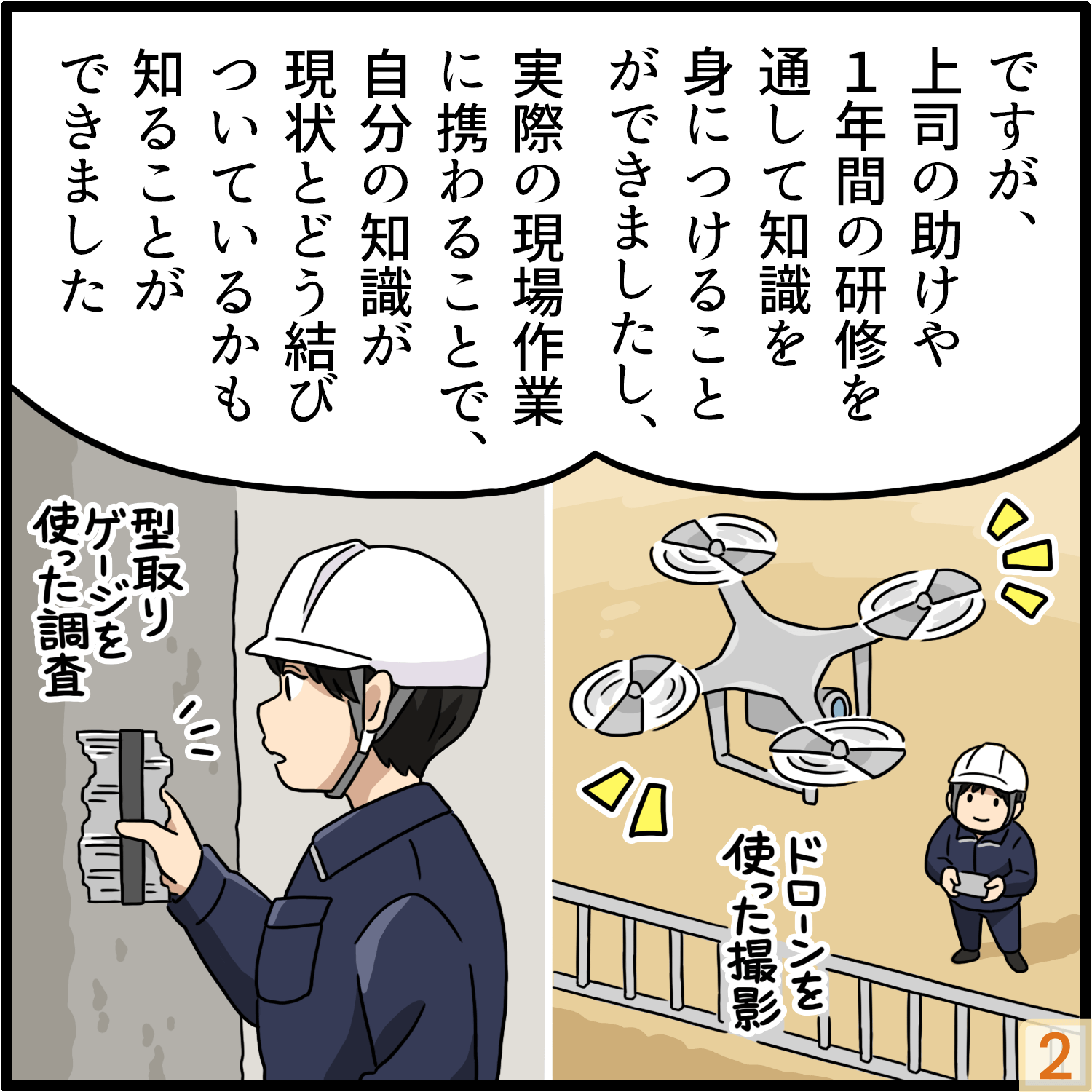

伊佐さんは研究者として実際の施設を訪れることがあると聞きました。現場ではどんなお仕事をしていますか?

現場では、3次元モデルを作るために撮影や測量を行ったり、施設の劣化状況を調査したりしています。また、私たちのグループでは、劣化を手軽に調べられる方法も研究しています。例えば、コンクリートで作られた水路の壁のでこぼこ加減を調べるときには、「型取りゲージ」という道具を使います。これは細い針が並んだ器具で、壁に押し当てると凹凸の形がそのまま写し取れます。ホームセンターでも買えるような、身近な道具です。

研究という仕事で大変だったことを教えてください。

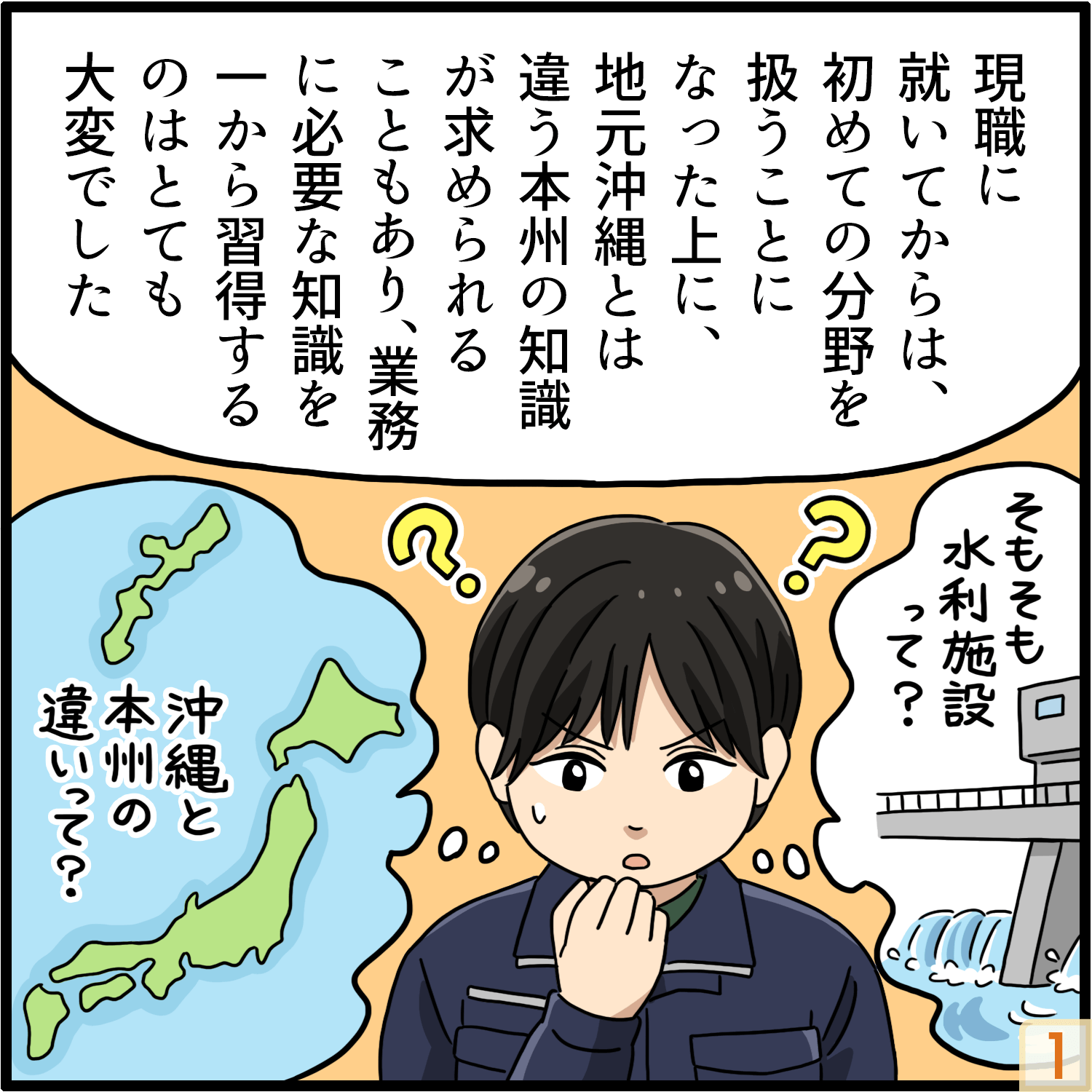

学生時代の専門から離れ、これまで扱ったことのない分野に挑戦することになり、「農業水利施設ってなんだろう」「コンクリートってどうやって作るんだろう」というところから始まりました。また、就職にあたって沖縄から本州に引っ越してきたため、土地が変われば農業やその仕組みも大きく異なることに驚いたのを覚えています。最初は不安もありましたが、上司や先輩方から基礎的なことを丁寧に教えていただいたほか、1年目の研修などを通じて必要な知識を身につけていきました。2年目からは本格的に研究に取り組み始め、先輩方から実験の進め方を教えていただいたり、現場に同行して課題を学んだりしています。若い世代が多いグループなので、ここはどうしたらいいかといった相談がしやすい雰囲気があります。

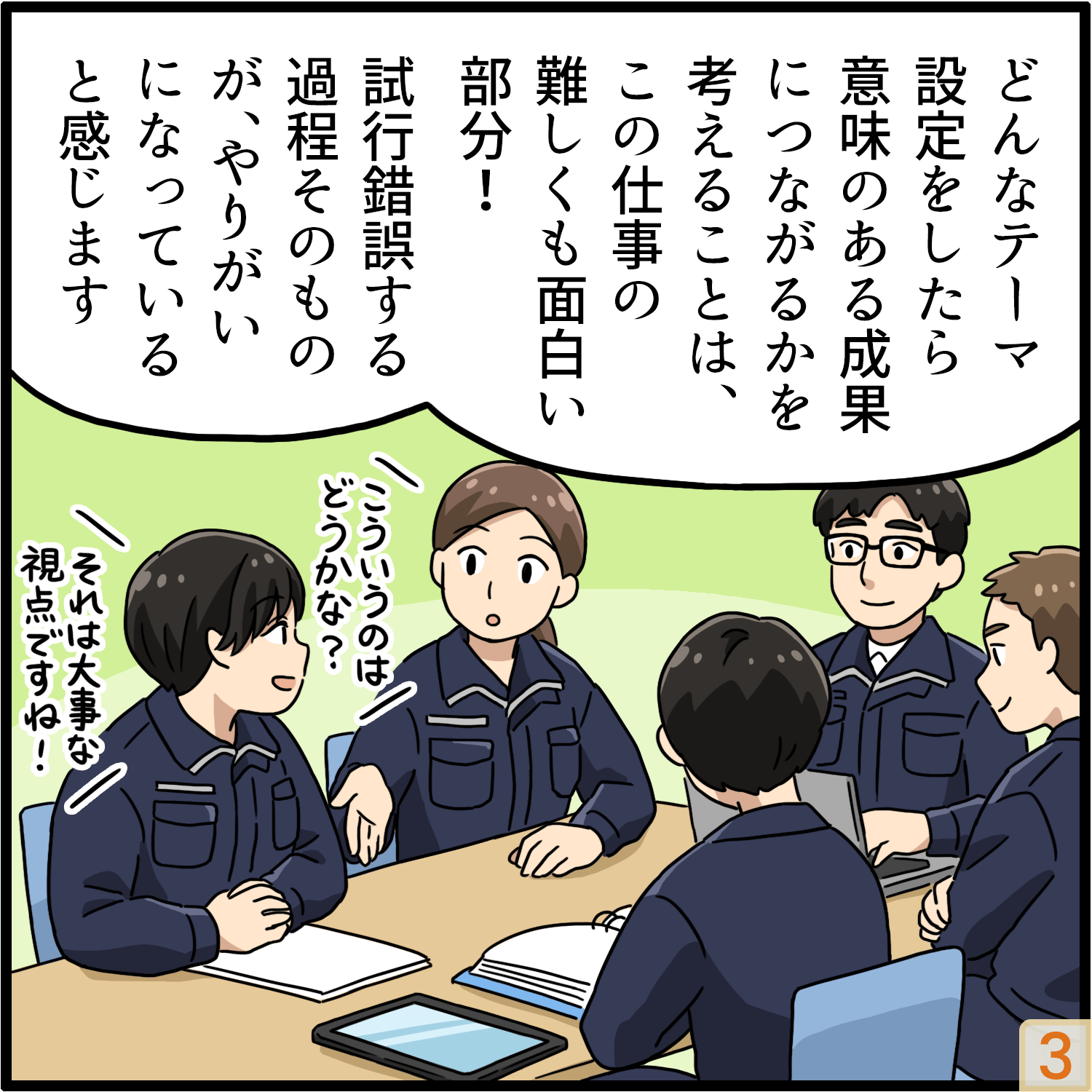

研究のやりがいや、今後の展望について教えてください。

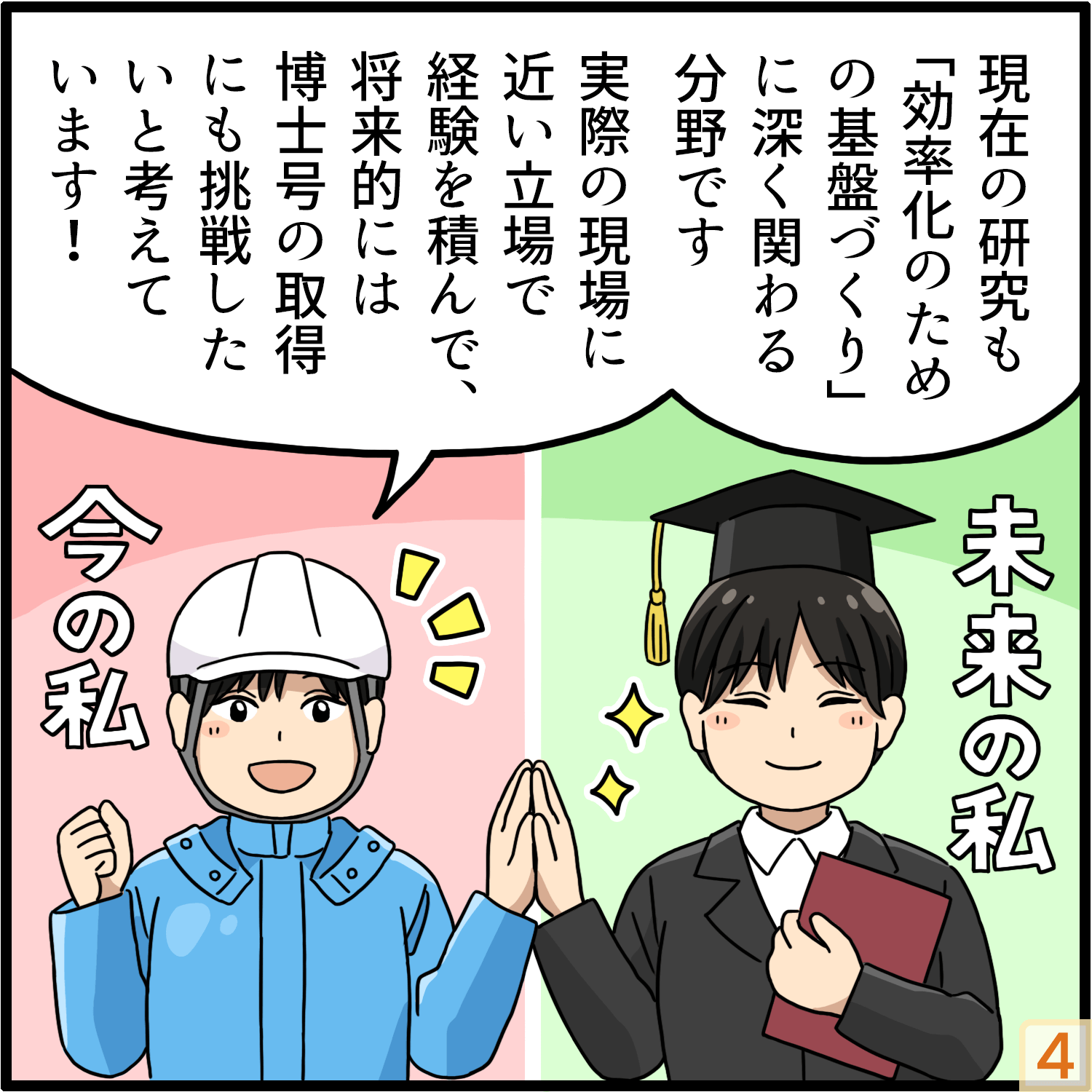

私の研究分野では、現象やメカニズムを解明するという研究者としての視点と、現場のニーズや制約を踏まえた実用性を重視する土木技術者としての視点の両方が必要です。その中でも、「どんなテーマを設定すれば、現場にとって意味のある成果に繋がるのか」を考えることは、とても難しいことですが、非常に面白いところでもあります。試行錯誤しながら現場との接点を見出していくことそのものが、私のやりがいとなっています。また今後は研究を続けながら、将来的には博士号の取得にも挑戦したいと考えています。

研究者を目指す若い世代へのメッセージをお願いします。

研究者というと、まずは博士号を取ってからというイメージをもつかもしれません。もちろんそうした進路もありますが、農研機構のように、博士号の有無を問わず採用を行っている機関もあります。大学や大学院(修士課程)を卒業して研究職に就き、実際に研究をしながら博士号の取得を目指すという道もあるということを、ぜひ知っていただきたいです。私自身も、紆余曲折を経てこの仕事についたばかりで、まだまだ学ぶことの多い立場です。決して一直線に来たわけではありませんし、遠回りをしたり迷ったりしたこともありました。でも、そうした経験もすべて、今の自分につながっていると感じています。小さな一歩でも、自分なりに続けていくことが何より大切だと思います。自分の選択を信じて、楽しみながら進んでいってください。応援しています!